a cura di Elisabetta Betty L’Innocente

Abstract

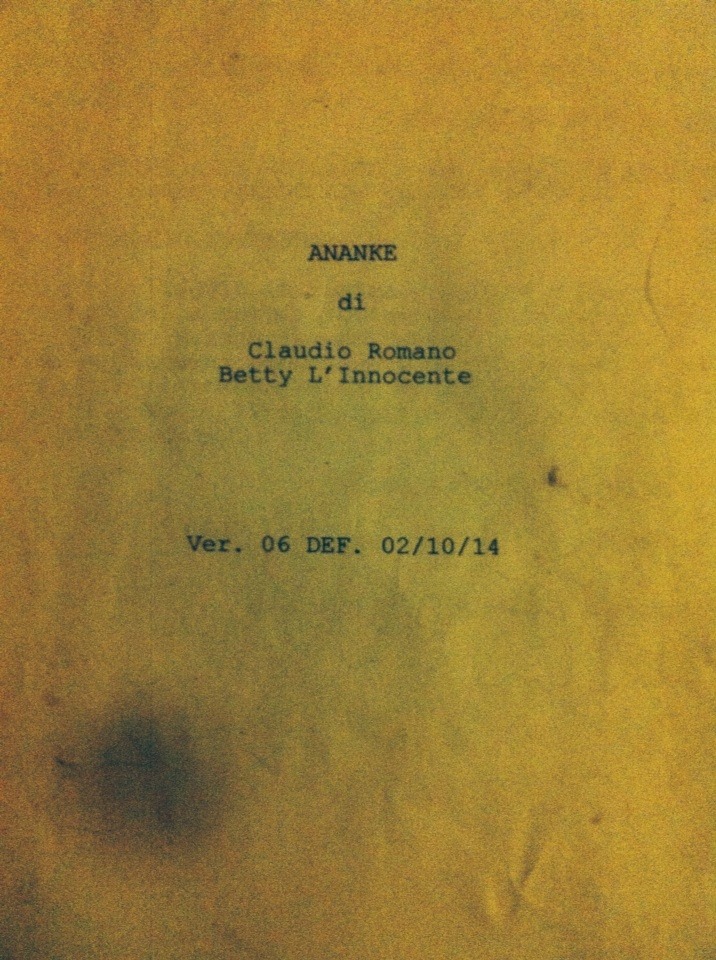

Ananke. Sci-fi -Drama film, by Claudio Romano & Elisabetta Betty L’Innocente, Italy, 2015.

Ananke in Greek mythology is the goddess who represents the personification or power of destiny. In an imaginary present, humanity is dying out due to a terrible pandemic. The only way to escape death is to avoid human beings, to flee, to be alone. After a long pilgrimage, a man and a woman find shelter in an isolated house in the mountains, far from society and the metropolis. They hope to save themselves by adapting to a primitive and essential life. Nature watches over them, observing them from above. Everything flows, everything changes, everything changes. Is it enough to escape man to escape death?

Esordi italiani.Gli anni dieci al cinema (2010-2015)

a cura di Pedro Armocida pp. 352, 1° ed.2015

Saggi / NUOVOCINEMA

978-88-317-1843-1

Premessa

L’esistenza dell’uomo greco è intrisa di religiosità, ma egli non elabora una dottrina della fede, non crea chiese organizzate, caste sacerdotali o regimi politici teocratici. Il politeismo greco genera invece una magnifica mitologia nella quale confluiscono realtà, leggende, fantasie, narrazioni.

Le storie umane che percorrono il mito greco sono dominate dalla necessità (Ananke, Ἀνάγκη). Esse obbediscono a forze che le trascendono rendendo ineluttabili i loro destini. Tuttavia gli uomini del mito non sono come oggetti inerti, sbalzati qua e là solo da un volere non loro. Essi agiscono o possono agire integralmente da uomini e la loro condotta genera una potente pedagogia.

Nel mito greco la libertà umana non è direttamente legata alla volontà, ma consiste nella capacità più o meno ampia di riconoscere e piegarsi al proprio destino. Il fato è inesorabile, tanto che alla sua potestà non sfuggono neanche gli dèi.

La necessità non impedisce, tuttavia, che vi siano taluni spazi di libertà, intesa – secondo come la intendiamo noi – come la facoltà di un soggetto di agire senza vincoli per determinare in modo autonomo i propri fini, avendo o procurandosi da sé i mezzi attraverso i quali conseguirli.

La tragedia greca è tutta qui: nell’ambiguità, nella mai chiara determinazione tra necessità e libertà.

Il termine ‘tragedia’ (τραγωδία) significa ‘canto dei capri’. I tràgoi (τράγοι) sono i seguaci di Dioniso camuffati da caproni. Le tragedie prendono ispirazione da ritualità magico-religiose: i dròmena (δρώμενα) sono gesti liturgici – il termine “dramma” (δράμα) ha la stessa radice etimologica. Nella tragedia che, per così dire, riorganizza il mito in un nuovo linguaggio, l’uomo è libero di una libertà che sussiste solo in virtù della capacità di inserirsi nell’ordine divino. Quando l’uomo diviene preda della superbia, soggiogato da passioni eccedenti, perde la misura e cade vittima della hýbris (ΰβρις, arroganza, protervia). E la Giustizia, figlia di Zeus, interviene inesorabile a ricostituire l’ordine infranto riportando il superbo nel recinto dei suoi limiti.

Esiste un versante della letteratura fantastica che immagina un mondo peggiore di quello reale, un mondo dominato da regimi oppressivi oppure liberato dall’ingombrante presenza del genere umano. Questo genere è definito ‘distopia’ (definizione che lo contrappone all’utopia e alle sue rosee speranze).

Ananke, un resoconto distopico.

La zona filmica della scena è pervasa da un cono di luce, mentre alla parete si staglia una pendola.

Un uomo avvia la pendola con un gesto apparentemente meccanico da cui parte la narrazione distopica del tempo e dello spazio. L’Utopia viene avvolta nella bolla del primo rintocco per passare d’un soffio al Mondo nuovo. Prepotente, l’eco di Huxley irrompe la scena e la donna va alla finestra. Una capra compare e scompare in una dimensione tutt’altro che onirica, dove due esseri umani fronteggiano la necessità di rimanere vivi e solitari per sfuggire ad una pandemia di depressione virale che induce al suicidio. La natura a perdita d’occhio li osserva e li sovrasta rinchiudendoli in piccoli gesti, in usuali rituali di sopravvivenza quotidiana. A scandire un tempo non fluido, non le stagioni ma i singulti di una radio malfunzionante. Nemmeno gli dei sfuggono all’Ananke, il mantra, il rintocco bizzarro di una pendola sul muro.

«Le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto non si credesse un tempo. E noi ci troviamo attualmente davanti a una questione ben più angosciosa: come evitare la loro realizzazione definitiva?»[1]Citato in epigrafe de Il mondo nuovo (Brave New World) di Aldous Huxley, traduzione di Lorenzo Gigli, Oscar Mondadori, Milano 1991. Così si interrogava Nikolaj Berdjaev dopo essere stato espulso nel 1922 dall’Unione Sovietica, formulando una questione che segna un carattere peculiare dell’uomo contemporaneo, indagando Jules Vernes, che nella sua opera I cinquecento milioni della Bégum mette a confronto una società utopica con una distopica. Si contrappongono infatti un’utopia sanitaria creata da un dottore francese e una distopica città-industria con regime militaristico creata da uno scienziato tedesco. Il libro è stato scritto nel 1879, meno di dieci anni prima c’era stata la guerra franco-tedesca quindi Verne, anche attraverso degli stereotipi, ci mostra tutto il suo odio verso i tedeschi, usciti vincitori dal conflitto. Alcuni critici vedono anche l’opera come una premonizione della nascita della Germania nazista, perché il Prof. Schultze, lo scienziato tedesco protagonista, ha un’ideologia fortemente razzista. Dopo Verne, verso la fine dell’800, troviamo Herbert George Wells, considerato il padre del genere fantascientifico, che in uno dei suoi romanzi fantascientifici, La macchina del tempo, pubblicato nel 1895, ci mostra, attraverso il racconto di un viaggio nel futuro (in un’epoca non ben precisata), come la società del futuro si sia ridotta a due soli tronconi: gli ‘Eloi’, esseri candidi e pacifici, ed i ‘Morlocchi’, esseri mostruosi che vivono sotto terra e si cibano degli ‘Eloi’. L’opera di Wells è una satira sulla società inglese del suo tempo, dove gli ‘Eloi’ rappresentano la classe dirigente, che vive nella bambagia, mentre i ‘Morlocchi’ rappresentano la classe operaia, sfruttata ed insoddisfatta, sempre in rivolta con la classe dirigente. La prima vera e propria distopia moderna secondo i critici sarebbe invece costituita da Il tallone di ferro di Jack London, anche perché è il primo esempio di distopia totalitaristica, in cui l’attenzione ricade su un modello di società iper-tecnologica, dove la popolazione è divisa in categorie o fazioni che non possono in alcun modo cambiare, con a capo un leader carismatico e dittatore che impone ai suoi sudditi un certo modo di vivere e una certa ideologia, che viene accettata passivamente. I pilastri del genere distopico, ovvero (in ordine di pubblicazione): Il nuovo mondo di Aldous Huxley (1932), 1984di George Orwel (1948), Fahrenheit 451di Ray Bradbury (1953), pur pubblicati in diversi momenti storici hanno tutti un unico movente: la denuncia al positivismo. Huxley per primo asseriva: «Ci sarà in una delle prossime generazioni un metodo farmacologico per far amare alle persone la loro condizione di servi e quindi produrre dittature, come dire, senza lacrime; una sorta di campo di concentramento indolore per intere società in cui le persone saranno private di fatto delle loro libertà, ma ne saranno piuttosto felici».[2]Estratto del discorso tenuto da Aldous Huxley nel 1961 alla California Medical School di San Francisco. Fonte tradotta da Fabrizio Cucchi in DEApress.

Ne Il mondo nuovo tutti prendono una strana sostanza simile ad una droga chiamata ‘soma’, che ha un’azione antidepressiva che rende tutti docili e manipolabili. In tutti questi romanzi importantissimi, inoltre, è interessante notare come il controllo della società richieda una particolare gestione delle informazioni: nel romanzo di Huxley i leader esercitano il controllo sulla mente dei cittadini; nell’opera di Orwell c’è un uso spasmodico della censura, con addirittura un ministro incaricato e nell’opera di Bradbury si ricorre alla drastica eliminazione (con grandi falò) di tutti i libri esistenti, con pene severe per chi li possiede clandestinamente. Questo excursus serve per trasportaci sino al secondo filone distopico, quello post apocalittico, quello che riecheggia o tenta di echeggiare anche nella scrittura di Ananke. La società come la conosciamo noi non esiste più, il mondo è stato dilaniato da catastrofi e guerre varie e se ne notano visibilmente gli effetti anche a distanza di anni. Come risultato la popolazione si è notevolmente ridotta, il livello tecnologico è regredito alla fase industriale e la flora e la fauna sono estremamente limitate. Il primo romanzo distopico post apocalittico forse è stato Io sono leggenda di Richard Matheson, pubblicato nel 1956. Ambientato in un ipotetico futuro, un’epidemia batterica ha trasformato tutta l’umanità in vampiri. Il romanzo raccoglie la testimonianza dell’unico sopravvissuto all’epidemia, quasi una sorta di Dracula al contrario: non un unico vampiro in un mondo di umani, ma un unico umano in un mondo di vampiri, dove il protagonista è un’anomalia genetica. Ecco che il filone di genere ci trasporta sino a Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, dove la terra è sconvolta da una guerra nucleare, a cui si è ispirato Ridley Scott per il film Blade Runner.

È doveroso soffermarsi sul misconosciuto film del 1966 Fine agosto all’Hotel Ozon di Jan Schmidt. «Film selvaggio e secco come una fucilata, scritto dal maestro Pavel Juracek, incentrato su nove sopravvissute ad una catastrofe nucleare, che vagano da 15 anni in mezzo in scenari post-atomici e in una natura ostile e selvaggia, alla disperata ricerca di altri esseri umani. Il gruppo è formato da otto giovani amazzoni guerriere e una donna più anziana che le guida e che detiene i ricordi della civiltà distrutta. […] Ruvido e toccante apologo, incredibilmente sospeso tra il cinema di Tarkovskij e quello di Jacopetti.»[3]“Scaglie – Il cinema in soffitta e altre amalgame”, blog di cinema online, Fine Agosto all’Hotel Ozon (Jan … Continue reading Ananke è stato paragonato a questa pellicola dal critico Davide di Giorgio in Orizzonti di gloria.[4]“Orizzonti di gloria” Rivista di cinema online, Cronache dal mondo del dopo. a cura di Davide Di Giorgio … Continue reading

Un grammofono restituisce l’eco di una civiltà scomparsa come la radio che non funziona in Ananke. D’un tratto si getta un seme, una speranza o forse una dichiarazione di fallimento del genere umano. Una vita che nasce in Ananke e la ricerca di altre vite sulla terra nel film di Schmidt. L’attacco ai diritti riproduttivi delle donne è da sempre un punto chiave di ogni totalitarismo: dalla politica del figlio unico dei cinesi alla propaganda fascista, passando per la diffusa misoginia di qualsiasi teocrazia, chi vuole controllare la società tenta innanzitutto di controllare l’apparato riproduttivo femminile. Non è strano, quindi, che il tema ricorra con frequenza nella narrativa fantascientifica e distopica, due generi contigui che nel corso dei decenni si sono fusi a più riprese, e che da sempre si sono assunti il compito di figurare nuovi possibili scenari per l’umanità, esasperandone i difetti e cercando (ma non sempre trovando) una redenzione. John Wyndham torna con più forza sulla questione dell’autonomia del corpo ne I figli dell’invasione (The Midwich Cuckoos), del 1957, da cui John Carpenter trasse il film Il villaggio dei dannati. Rosemary’s Baby di Ira Levin, pubblicato proprio nel 1967, è ormai un classico dell’orrore sia in letteratura che al cinema, dove è arrivato grazie alla trasposizione calligrafica operata da Roman Polanski. Rosemary viene lasciata sola al suo destino, quindi la ‘necessitas’ serpeggia ancora una volta nella narrazione. Una lunga forma circolare ci avvolge. Un cerchio piatto entro il quale si avvicendano il bene, il male, l’ananke.

Dentro la distopia.

La sceneggiatura di Ananke.

L’ideogramma ‘Mu’ di Ozu. [5]A Tokyo, nel cimitero dove riposa, la lapide riporta l’ideogramma ‘Mu’ (nulla) voluto da Ozu stesso.

Fra le montagne, su uno spoglio altipiano, sorge una casa. È isolata, fitti boschi la circondano a distanza. Il vento e la pioggia sferzano incessantemente l’abitazione, che pare abbandonata. La casa è in cattivo stato, all’interno è spartana, poco accogliente. I muri sono pieni di crepe, ragnatele e chiazze di umidità. Vecchi barattoli di cibo, sparsi qua e là, in disordine. Polvere dappertutto, tranne che su una vecchia radio, che emette flebili interferenze e, a tratti, una musica confusa, appena percettibile. In un angolo un camino di pietra, con della legna fumante che si sta spegnendo. Qualche stoviglia sporca su un vecchio tavolo. Il pendolo di un orologio a muro scandisce il tempo, riempiendo l’ambiente. In una stanza, su un vecchio materasso, giacciono un uomo e una donna sotto una coperta sudicia. Le mani della donna sono giunte all’altezza del grembo, il respiro dell’uomo è affannato. Il ronzio di una mosca rompe il silenzio. La luce del giorno entra lentamente nella stanza, gli uccelli del bosco rumoreggiano in lontananza. Una vecchia persiana, mossa dalla brezza, emette un cigolìo insistente. L’uomo si sveglia, apre gli occhi ed emette dei colpi di tosse. Respira affannosamente. Lentamente e faticosamente si alza, va verso la finestra ed osserva l’esterno. L’uomo rimane per un po’ ad ascoltare il bosco, il sole sta salendo con prepotenza. Si sfrega le braccia per il freddo, poi si veste con degli abiti sgualciti e si dirige nell’altra stanza. Si avvicina ad una bacinella colma d’acqua e si lava il viso, asciugandosi poi con un lembo della maglia. Spegne la radio e si guarda intorno, in cerca di qualcosa. Da terra prende apriscatole, afferra un barattolo arrugginito e, dopo aver soffiato via la polvere, tenta di aprirlo. L’operazione non è agevole e l’uomo deve faticare un po’ per riuscirci, prima di mangiarne il contenuto: dell’ananas sciroppato.

INT. GIORNO – CAMERA DA LETTO, CUCINA

La donna è seduta sul letto, svestita. Inizia a vestirsi con un abito molto pesante, fa una certa fatica ad indossarlo, sembra scomodo e pesante. Poi si alza, si siede davanti ad uno specchio lurido e si spazzola a fatica i capelli pieni di nodi. Va nell’altra stanza e accende la radio, cercando insistentemente di sintonizzarla su qualcosa di percepibile, senza riuscirvi. La donna lascia la radio accesa, sintonizzata sul nulla, sistema un po’ di legna nel camino e la accende, poi si abbandona su una sedia a dondolo e cade in un sonno leggero, seduta.

L’uomo rientra in casa, ha gli stivali infangati, depone nella cassapanca dei ceppi di legno. Il rumore sveglia la donna, che si alza, prende uno strofinaccio e gli pulisce le scarpe infangate. L’espressione sul suo volto è serena, forse rassegnata. I suoi gesti sono precisi e decisi, ma meccanici e privi di empatia. [6]Brano tratto dalla sceneggiatura di Ananke, di Claudio Romano ed Elisabetta L’Innocente.

Affiora alla mente un sentimento orientale, quel retrogursto di sakè del cinema di Yasujirô Ozu, autore che ha identificato la sua vita con il cinema e il cinema con la vita al punto da riuscire come pochi altri a far sentire l’essenza di ciò che chiamiamo vita senza utilizzare avvenimenti particolari.

«Quando giro un film, non penso alle regole del cinema, così come un romanziere quando scrive non pensa alla grammatica. Esiste la sensibilità, non la grammatica». [7]Quotidiano giapponese pubblicato dal gruppo editoriale Chunichi Shimbun Co. In Yasujirō Ozu – Scritti sul cinema, Donzelli ed.

In Racconto crudele della giovinezza, cinico e nichilista ritratto di una coppia di piccoli delinquenti, che vede nel crimine il mezzo per sfogare le proprie inquietudini e soddisfare i propri desideri, con “Racconto crudele della giovinezza”, Oshima allontana lo sguardo dal tradizionale melodramma Shochiku, per rifarsi invece a quel cinema taiyozoku [sui giovani] che aveva sostenuto in veste di critico. Espelle così quasi del tutto il sentimento di empatia verso i suoi protagonisti.

Scrive Andrea Liberati: «Un uomo cammina lungo una spiaggia del Giappone. Alte dune lo circondano ma, più che al mare, l’impressione è che si trovi in un deserto. Di quando in quando smuove la sabbia sotto di lui. Stana e raccoglie piccoli coleotteri che mette sotto vetro. Mentre rimira le bestiole catturate, prova invidia per la loro semplice vita, priva delle sovrastrutture a cui gli uomini s’affidano per certificare d’esistere. In effetti l’uomo, entomologo dilettante, è di quel genere di studiosi che ambisce scoperte inedite. Individuare un bacarozzo mai registrato l’aiuterebbe a consegnare ai posteri il suo nome, magari incorniciato in una bella didascalia dell’Enciclopedia. Paradossalmente, però, per il momento il suo nome ci resta sconosciuto e l’unico dato che abbiamo su lui si riduce all’indicazione di un’iniziale: J. Si sa, però, che dilettarsi nell’entomologia ha come contrappasso il dover macinare chilometri a piedi con la testa china sotto il sole. Stanco, l’uomo s’appisola sulla spiaggia e perde l’ultimo autobus per la città. Per fortuna alcuni abitanti del luogo gli trovano una sistemazione a casa di una donna. Si tratta di poco più che una baracca di legno. L’accesso è difficile, in quanto si trova ai piedi di una specie di calanco di rena circolare. In pratica la casa è in mezzo a un’enorme buca di sabbia dalle pareti impervie, non del tutto dissimile dalla tana dei coleotteri che J. cacciava poc’anzi. Per raggiungerla è necessaria una scala di corda. Neppure nel Paese del Sol Levante si guarda in bocca a caval donato, pertanto l’uomo scende di buon grado, sicuro di poter far ritorno il dì seguente ai suoi comfort. La scala viene però ritirata e le pareti di sabbia non permettono nessun appiglio per arrampicarsi. L’uomo non uscirà più di lì. Qualcuno ha detto che i veri nomadi sono quelli che restano anche a discapito di condizioni ambientali proibitive. I nomadi però resistono e non se ne vanno via. Così è per i tuareg del Sahara, per gli inuit al Circolo Polare, per gli zingari sotto i cavalcavia e così è per la gente di quel villaggio giapponese, tradizionalista e affezionata a quei luoghi, anche se questo amore impone alla collettività fatiche di Sisifo. La sabbia in quella landa è un problema grave e la mano incessante del vento la trascina verso il villaggio, che rischia sempre d’esserne inghiottito. Ogni notte (quando l’umidità modifica la consistenza della rena) gli abitanti di alcune case periferiche (noi vedremo solo quella dove stanno J. e la donna) devono spalare via la sabbia che s’accumula al fondo delle buche in cui stanno le loro abitazioni, riversarla in grossi catini poi portati via con un argano dagli altri abitanti. È una vita dura. Troppo per una donna sola che ha appena perso marito e figlio in una valanga di sabbia. Perciò l’uomo è stato rapito. Resterà lì ad aiutarla perché non c’è più nessun altro che possa farlo. Non è il primo e nemmeno l’ultimo a cui è capitato. L’uomo si ribella. Lega la donna impedendole di scavare la sabbia. I villici non se la prendono, anzi molto generosamente gli fanno pervenire sakè e sigarette. Quel che sembra un gesto ospitale si rivela una nuova trappola. L’acqua è razionata, gli unici che possono farla pervenire sono gli abitanti del villaggio tramite l’argano manuale. Le sigarette e il sakè, invece d’aiutare, non fanno che aumentare l’arsura e velocizzare la capitolazione dell’uomo che, domato anche se non del tutto arreso, inizierà a scavare e a progettare la sua fuga. Sette anni dopo un atto burocratico ne sancirà la scomparsa ufficiale. Nel film, i dialoghi sono alternati a bellissime e suggestive inquadrature di dune e di sabbia che scivola o che danza nel vento. Più raramente alla sabbia si intervallano inquadrature della collezione di scarabei e insetti dell’entomologo. Tutti contrappunti utili a sottolineare la condizione esistenziale e le riflessioni psicologiche dei protagonisti. Anche se, poiché in un film il ruolo principale lo si può individuare dal numero di primi piani e di dettagli che riguardano un personaggio, si può dire che al centro di questo film ci sia proprio la rena. Sabbia, sabbia e ancora sabbia, che scivola, che inganna e ingoia quando si fa sabbia mobile (proprio quando lui riesce a fuggire) che penetra nelle fessure e che disegna arabeschi, degni di giardini zen, sui volti e i corpi dei protagonisti. Sabbia ovunque; tanto che, se non fosse per il bianco e nero e per la durata poetica delle inquadrature, si potrebbe benissimo stare dalle parti di Interceptor o di un altro film distopico. Il punto è che la sabbia ha qui un ruolo simbolico, sottolineato da un sapiente montaggio per attrazioni à la Ėjzenštejn. In effetti l’immagine della rena viene utilizzata nella pellicola come metafora d’uno sviluppo graduale, a indicare il passaggio del tempo, l’ansia crescente nell’animo del protagonista, la mutevolezza delle cose mondane, ma anche l’indifferenza e l’ostilità dell’universo. Questo simbolismo è un ingranaggio indispensabile al funzionamento d’una storia congegnata come un complesso dispositivo che opera su più registri. Sabbia eri e sabbia tornerai!… Vi è innanzitutto un livello generale d’interpretazione del film, dove la rena è usata come allegoria del destino umano. La vita è come pulviscolo che sfugge alle dita, non la puoi fermare e catturare. In più ogni tentativo di dare un senso all’esistenza (un nome sull’Enciclopedia) si rivela maldestro e fallace come quello di edificare una città nel deserto. La gloria, si potrebbe dire, non è in fondo che polvere di stelle. Inoltre la sabbia è metafora dei rapporti tra individuo e società. Ciascuno di noi è un granello che scivola su un altro granello con la stessa inesorabilità kafkiana d’un processo burocratico. Nessuno può prevedere dove e su cosa si poserà. Sacchetti di sabbia alla finestra… Un secondo parametro riguarda i mutamenti culturali dell’epoca. Leccate le ferite di guerra, al Giappone d’inizio anni Sessanta non resta che scivolare nello stretto passaggio scavatosi tra la nuova accettazione della cultura (atomica) del “Sol Calante” e la strenua difesa delle tradizioni. La donna e l’uomo ricalcano questa dicotomia. Lui, intellettuale dai modi urbani, si capisce che ha sposato lo stile di vita occidentale. Lei, all’opposto, è pragmatica, incolta e tradizionalista. L’erudizione dell’uomo deve però soccombere alla modesta sapienza della donna che, sebbene non istruita, conosce molto bene la natura che la circonda. È chiaro che si confrontano qui due atteggiamenti (ma anche due classi sociali) d’un Giappone in cui si sta sviluppando gradualmente una nuova forma culturale, come se una Grande Duna prendesse il posto della Grande Onda di Hokusai. Il conflitto risalta in una delle scene più grottesche del film. L’uomo chiede di uscire, anche sotto stretta sorveglianza. Il villaggio glielo concede, ma a patto che lui violenti la donna di fronte a loro. Gli abitanti si presentano allo spettacolo indossando maschere del teatro kabuki; vogliono accertarsi che anche i colti cittadini facciano l’amore come loro. Ho scritto t’amo sulla sabbia…Un terzo livello d’interpretazione riguarda i rapporti tra i sessi. Rapporti inizialmente ruvidi, violenti e un po’ sadici, come una folata di vento sabbioso sul volto, ma anche caldi e avvolgenti come un bagno di sabbia. Nel film la rena assume una forza estetica pregna di eros. I piccoli cristalli di sabbia brillano sui corpi abbronzati come paillettes e l’inquadratura dei tatami, alla Ozu, assume aspetti conturbanti. Ma in fondo la sabbia è anche metafora dell’amore che si insinua ovunque. Perché lentamente, con la stessa progressività con cui cresce e si ammucchia sulle dune, si sviluppano nell’uomo prima la pietas e poi una nuova consapevolezza: è amore quello che inizia a nutrire per lei e per l’esistenza che conducono insieme.» [8]La donna di sabbia (1964) è tratto dal romanzo omonimo di Kobo Abe. La regia è di Hiroshi Teshigahara. Gli interpreti principali sono Eiji Okada (Hiroshima mon amour) e Kyoko Kishida.

EST. NOTTE – CORTILE

Buio, una lanterna illumina debolmente l’ingresso esterno della casa. Un leggero vento la fa ondeggiare, provocando un rumore stridulo, metallico. Piove e a tratti si odonotuoni e fulmini. All’interno la casa è disabitata, il soffitto è umido e gocce d’acqua cadono sul pavimento, che è bagnato. La voce della donna legge con un filo di voce una lettera. La donna ha un tono fanciullesco e pare sinceramente preoccupata.

DONNA (OVER)

Mammina, dopo giorni di cammino siamo riusciti a superare le montagne. Abbiamo trovato una piccola casa isolata, al di là del confine. E’ disabitata, sembrava abbandonata in tutta fretta, così l’abbiamo occupata. Finora nessuno si è avvicinato, tutto sembra tranquillo. Presto la situazione cambierà e potremo tornare a casa. Questa situazione di pericolo è solo passeggera. Bisogna avere pazienza. Ci siamo mossi in tempo, siamo fuggiti senza pensarci troppo e per ora stiamo bene. Tutte le nostre cose sono rimaste a casa. Mi mancano molto, le mie cose; mi manchi tu, mammina. Fortunatamente non c’era nessuno nei paraggi, non abbiamo corso rischi. A breve decideremo cosa fare e naturalmente, se vorrai, ti terrò informata. Tu come stai? Spero di rivederti.

Ti abbraccio, Tua figlia.

INT. NOTTE – CUCINA

I due consumano silenziosamente la brodaglia di cardi al tavolo, il ticchettio dell’orologio a far da sottofondo. Ad un tratto lei smette di mangiare, si rivolge a lui con il capo chino.

DONNA

Oggi hanno detto che tutto si risolverà. Presto ci riprenderemo quello che è nostro: la nostra pace, la nostra casa. Tutto tornerà come prima. Torneremo alla normalità.

Dopo una pausa e nessuna risposta la donna riprende a mangiare.

UOMO (OFF)

Sa di terra.

Lei continua a mangiare, per nulla turbata, finisce il suo pasto, mangiando composta.

DONNA

Hm? Mangia, ti fa bene.

UOMO

Quale normalità?

DONNA

Quella di prima.

Dall’esterno sopraggiunge il rumore del temporale: pioggia, vento, tuoni e fulmini.[9]Brano tratto dalla sceneggiatura di Ananke, di Claudio Romano ed Elisabetta L’Innocente.

Ecco che prepotente irrompe sulla scena di Ananke la pandemia, il suicidio, la fine di tutto. Il Seppuku, caro a Ozu, ovvero il suicidio rituale in occidente noto come harakiri: «Tagliarmi il ventre non mi andava, ma neanche potevo rimanere in vita soltanto io. Non avendo perciò altra scelta, mi procurai il sonnifero di produzione tedesca Veronal e pensai di prenderlo mescolato al sakè, così, se fossi morto allegramente da ubriaco, sarebbe stato proprio nel mio stile.» [10]Quotidiano giapponese pubblicato dal gruppo editoriale Chunichi Shimbun Co.

È la ostinata ricerca di armonia nei rapporti umani, il rischio della loro disgregazione e l’ineluttabilità dei cambiamenti ciò che sostanzia il tessuto narrativo delle tante storie, non storie, raccontate da Ozu. «Far sentire l’esistenza di ciò che chiamiamo vita senza utilizzare avvenimenti particolari»[11]Ibidem

Ananke è stato girato in un paese fantasma sulle montagne abruzzesi, nel versante teramano dei Monti della Laga. In sceneggiatura non avevamo pensato ad un posto preciso, solo ad un luogo desolato, quasi di ‘tarriana‘ memoria. Come mostrare la distopia, la fuga, l’ineluttabilità? Claudio Romano aveva ossessivamente pensato e studiato ogni inquadratura in base a riferimenti stilistici precisi. La macchina da presa e gli espedienti tecnici avrebbero mostrato ciò che non si poteva mostrare. Il fuoricampo sarebbe divenuta una preghiera. Un urlo che avrebbe squarciato la staticità dei personaggi fissi in una lentezza dettata dalla natura ostile, da un occhio celeste che li aveva messi in quel luogo indefinito e indefinibile, come due burattini da osservare e scrutare. Quando abbiamo scelto la location abbiamo dovuto tener conto di un nuovo personaggio che diventerà nel film ‘il personaggio’. Un albero fuori da una finestra, secco ma prepotente. Un altro interprete salvifico.

«Io vorrei creare un’inquadratura che, mostrando solo la pioggia dalla finestra, fa immaginare in maniera semplice ma profonda anche la pioggia che cade sul mare o sulle montagne» [12]Ibidem

Allora come sosteneva Ozu il cinema è nella sua evanescenza? Affermazione che appare quasi come una pietra tombale e su cui abbiamo riflettuto a lungo, arrovelandoci. La risposta è forse in quel fuoricampo, in quel non luogo dell’immaginifico che diventa quasi orrorifico.

Tornando ab ovo, al sentimento distopico che muove il nostro racconto filmico, abbiamo ragionato per sottrazione su un elemento portante nell’architettura di Ananke. Dopo aver scelto il supporto, la pellicola in 16mm rigorosamente in bianco e nero, abbiamo costruito idealmente la scenografia. Leggendo la sceneggiatura è lampante come ricorrano elementi semplici e minimali, scheletri di un’impalcatura entro la quale si muovono i personaggi. Il loro peregrinare, il loro girovagare entro quattro mura domestiche essenziali che diventano una gabbia, una scatola asfittica. Pochi oggetti, semplici e disadorni, rigorosamente catalogati in una ripetizione che diviene il loop emozionale del racconto. Due sedie spaiate, un caminetto, la legna che diminuisce, le posate rimediate, i barattoli di conserva, la radio che non funziona, un cesto di cardi secchi, il capezzo per la capretta. Gli oggetti accompagnano i gesti ossessivi e ripetitivi dell’uomo e della donna in un climax ascendente che ripercorre la parabola della depressione. Un picco che assomiglia ad una curva in un diagramma della follia o della banalità del quotidiano, senza apparente via di scampo. L’attesa narrata in una lettera che apre e chiude il racconto. La vita all’interno di un cerchio piatto scandita da una pendola, da un vagito, da una nascita, da una perdita, da una canzone e da una rinascita. Parafrasando l’Oxford English Dictionary: «per ‘distopia’ (o ‘antiutopia’, ‘pseudo-utopia’, ‘utopia negativa’ o ‘cacotopia’) s’intende una società indesiderabile sotto tutti i punti di vista. Il termine, da pronunciarsi ‘distopìa’, è stato coniato come opposto di ‘utopia’ ed è soprattutto utilizzato in riferimento alla rappresentazione di una società fittizia (spesso ambientata in un futuro prossimo) nella quale le tendenze sociali sono portate a estremi apocalittici.» [13]Definition of “dystopia”, su Merriam-Webster, Merriam-Webster, Inc., 2012.

La distopia quasi permette di creare scenografie che alimentano la tensione. Nel romanzo The Hungry City di Philip Reeve troviamo città trazioniste che si muovono su ruote o cingoli in un mondo devastato dalla guerra termonucleare e che per sopravvivere si alimetano e fagocitano altre città. Stessa cosa in Metro 2033, di Dmitry Glukhovsky. Ci sono attimi in cui la scenografia appare viva, una creatura subdola che si muove assieme a tutte le gallerie della metropolitana di Mosca, dove i pochi superstiti del genere umano si sono rifugiati per sfuggire al fallout nucleare.

In Ananke anche la natura diviene macchina scenografica ed il suono potente degli elementi naturali presenti avvolgono la scena e la vita dei protagonisti. Forse il morbo diviene addirittura una sorta di deus ex machina di tutta la narrazione. Ordet e necessitas scendono dal cielo frondoso e si fanno meri scrutatori, disseminando intorno eventi eventuali.

Tuttavia, citando Paola Gatti, la constatazione della diversità dei procedimenti narrativi messi in atto, dei differenti moduli espressivi adottati dagli autori dell’uno e dell’altro genere non conducono assolutamente il lettore o lo spettatore, nel caso di Ananke, in direzioni opposte e contraddittorie, in quanto il fine, il messaggio che è a fondamento della narrazione è il medesimo; in ambedue i casi il paragone con la realtà effettuale, seppur attraverso modalità diverse, rivela l’intento di spronare gli uomini a mutare e migliorare le condizioni storiche esistenti: l’utopia con l’immagine della ‘Città ideale’ a cui tendere e la distopia con il modello della società deviata da cui fuggire. Pertanto l’utopia si pone di fronte alla distopia carica della sua forza normativa ed è al contempo da essa richiamata prepotentemente, in quanto la distopia, con la vivacità della sue rappresentazioni, induce nel lettore la consapevolezza dell’urgenza di ispirare il proprio pensiero e la propria azione ad un paradigma ideale, risultato dell’esercizio razionale e della riflessione umana, in grado di deviare il corso della storia che, altrimenti immutato, avrebbe come esito la situazione delineata dagli anti-utopisti. «In definitiva mi sembra che il vero pericolo che si prospetti all’umanità, lungi dall’essere rappresentato dalla realizzazione delle utopie, risieda invece proprio nella mancata capacità dell’uomo di proporre percorsi «altri» rispetto a quelli esistenti, capaci di mirare effettivamente ad una società giusta e fraterna. È auspicabile considerare, come scrive Lewis Mumford, l’Utopia come l’altra metà della storia dell’uomo:[14]Mneme, discorso utopico e distopico, Mneme progetto di didattica della filosofia 2002, mondodomani.org “Per lungo tempo utopia è stato un altro nome per definire l’irreale e l’impossibile. Noi l’abbiamo posta in antitesi al mondo; in realtà sono le nostre utopie che ci rendono il mondo tollerabile: sono le città e gli edifici che la gente sogna, quelli in cui finalmente vivrà. Più gli uomini reagiscono alla propria condizione e la trasformano secondo modelli umani, tanto più intensamente vivono nell’utopia. … L’uomo cammina con i piedi in terra e la testa in aria; e la storia di ciò che è accaduto sulla terra … è solo una metà della storia dell’uomo.”» [15]Lewis Mumford, Storia dell’utopia, Bologna 1968, pp. 9-10

Vorrei però concludere citando sia un passo di Ignazio Silone, premesso a L’avventura di un povero Cristiano, che una frase cara ad Ozu nelle rare interviste sui quotidiani nipponici, e le voglio accostare come una similitudine forzata. Il sentimento della narrazione, anche quello distopico, formerà quasi una sinestesia. Le voglio riportare di seguito, una di seguito all’altra, per suggerire che accanto alla dimensione dell’anti-utopia può e deve collocarsi la progettazione utopica, in quanto realtà complementari e non contraddicentesi. Leggendole così antitetiche nel tempo e nello spazio, nella dimensione stilistica, nella dimensione storica e autoriale, formeranno un’iperbole. Il senso però della grammatica di ogni narrazione, filmica o letteraria, sembrerà svelato. O, forse, ancora più celato. Questo sentimento palpitante e devastante si impossessa dello spettatore, nel caso di un film, o nel lettore, nel caso di un libro. L’autore che lo genera viene rigettato nell’oblìo, vittima a sua volta di un morbo post apocalittico e la sua creatura vivrà in coloro che lo accoglieranno.

«Se l’utopia non si è spenta, né in religione, né in politica è perché essa risponde a un bisogno profondamente radicato nell’uomo: vi è nella coscienza dell’uomo un’inquietudine che nessuna riforma e nessun benessere materiale potranno mai placare. La storia dell’utopia è perciò la storia di una sempre delusa speranza, ma di una speranza tenace. Nessuna critica razionale può sradicarla, ed è importante saperla riconoscere anche sotto connotati diversi.»[16]Ignazio Silone, premessa ne Le avventure di un povero cristiano, 1968.

«Quando giro un film, non penso alle regole del cinema, così come un romanziere quando scrive non pensa alla grammatica. Esiste la sensibilità, non la grammatica.»[17]Ozu Yasugiro Quotidiano giapponese pubblicato dal gruppo editoriale Chunichi Shimbun Co. Ibidem

Bibliografia sommaria:

Edizioni consultate:

Auster P., Nel paese delle ultime cose, Einaudi 2003.

Huxley A., Il mondo nuovo (Brave New World),traduzione di Lorenzo Gigli, Oscar Mondadori, Milano 1991.

Kubin A., L’altra parte, Adelphi 1965.

Kubin A., Demoni e visioni notturne, postfazione di Giacomo Debenedetti, Abscondita 2004.

Muzzioli F., Scritture della catastrofe,Meltemi, Milano 2007.

Picollo F. e Hiromi Yag, Yasujirō Ozu Scritti sul cinema, Donzelli editore, 2016.

Webliografia-Sitografia:

Andrea Liberati, La tigre di carta (http://www.latigredicarta.it/2016/05/12/la-grande-duna/).

Kainos, rivista on line di critica filosofica, n.4-5, 2004: Rifiuti (http://www.kainos.it/index04.html).

Michela De Paoli, Utopia e distopia in Die Andere Seite di Alfred Kubin.

(http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=8928).

Mneme, discorso utopico e distopico, Mneme progetto di didattica della filosofia 2002, mondodomani.org

Orizzonti di gloria, Rivista di cinema online, Cronache dal mondo del dopo. a cura di Davide Di Giorgio (http://www.orizzontidigloria.com/cinema-europeo/ananke-film-2015-recensione-cronache-dal-mondo-del-dopo).

References

| ↑1 | Citato in epigrafe de Il mondo nuovo (Brave New World) di Aldous Huxley, traduzione di Lorenzo Gigli, Oscar Mondadori, Milano 1991. |

|---|---|

| ↑2 | Estratto del discorso tenuto da Aldous Huxley nel 1961 alla California Medical School di San Francisco. Fonte tradotta da Fabrizio Cucchi in DEApress. |

| ↑3 | “Scaglie – Il cinema in soffitta e altre amalgame”, blog di cinema online, Fine Agosto all’Hotel Ozon (Jan Schmidt) https://scaglie.blogspot.de/2010/01/fine-agosto-allhotel-ozon-jan-schmidt.html |

| ↑4 | “Orizzonti di gloria” Rivista di cinema online, Cronache dal mondo del dopo. a cura di Davide Di Giorgio (http://www.orizzontidigloria.com/cinema-europeo/ananke-film-2015-recensione-cronache-dal-mondo-del-dopo). |

| ↑5 | A Tokyo, nel cimitero dove riposa, la lapide riporta l’ideogramma ‘Mu’ (nulla) voluto da Ozu stesso. |

| ↑6, ↑9 | Brano tratto dalla sceneggiatura di Ananke, di Claudio Romano ed Elisabetta L’Innocente. |

| ↑7 | Quotidiano giapponese pubblicato dal gruppo editoriale Chunichi Shimbun Co. In Yasujirō Ozu – Scritti sul cinema, Donzelli ed. |

| ↑8 | La donna di sabbia (1964) è tratto dal romanzo omonimo di Kobo Abe. La regia è di Hiroshi Teshigahara. Gli interpreti principali sono Eiji Okada (Hiroshima mon amour) e Kyoko Kishida. |

| ↑10 | Quotidiano giapponese pubblicato dal gruppo editoriale Chunichi Shimbun Co. |

| ↑11, ↑12 | Ibidem |

| ↑13 | Definition of “dystopia”, su Merriam-Webster, Merriam-Webster, Inc., 2012. |

| ↑14 | Mneme, discorso utopico e distopico, Mneme progetto di didattica della filosofia 2002, mondodomani.org |

| ↑15 | Lewis Mumford, Storia dell’utopia, Bologna 1968, pp. 9-10 |

| ↑16 | Ignazio Silone, premessa ne Le avventure di un povero cristiano, 1968. |

| ↑17 | Ozu Yasugiro Quotidiano giapponese pubblicato dal gruppo editoriale Chunichi Shimbun Co. Ibidem |